東日本大震災から10年後の今思うこと

2012年3月11日に創刊された石巻日日こども新聞は、今号で第40号となり、来春には10周年という節目を迎える。今年4月には、第55回吉川英治文化賞を受賞した。9月11日、これらを記念するイベント〝おめでとう!石巻日日こども新聞第40号〟がオンラインで開催され、プログラムのひとつとして、小学校6年生から7年間、記者として活動していた私が、過去に取材させていただいた西村澄生さん(熊本県荒尾市)と佐藤好さん(宮城県石巻市)に再びインタビューを行った。2011年に発生した東日本大震災の時、佐藤さんと私は、熊本県防災消防航空隊のヘリコプター「ひばり」に救助され、救助活動にあたっていたのが西村さんだ。一連の救助活動で、「ひばり」は79人の命を救った。

その日、熊本で

熊本県防災消防航空隊は、阪神淡路大震災が発生した時に、自衛隊や大都市の消防隊など限られた場所だけが所持していたヘリコプターの有効性が認められ、各地の消防隊にもヘリコプターが編成されることになったため、2001年に発足した。当時、西村さんは、防災消防航空隊での3年間の任期を終える直前だった。

「普段は、地上で車両に乗っての活動が主なので、空からの活動には新鮮さがあり、楽しみながらの3年間でした」と西村さんは言う。2011年3月11日に東日本大震災が発生した。熊本の部隊が東北で救助活動を行った前例も計画もなく、未知の課題ばかりが浮かび上がった。「危険だから行ってはいけない」という人もいた。

しかし、日頃からヘリコプターがあればいつでもどこにでも駆けつけることができる、と考えていた西村さんは、東北の被害の映像を見て、「こんなに便利な道具があるのに、ここで使わなければいつ使うんですか」と周囲を説得し、自身の東北行きを決断したという。

救助する人、される人、それぞれの想い

ひばりは79人を救助した。「79人のことは、一人一人はっきり覚えています。もちろん佐藤さんのこともよく覚えています」と西村さん。

佐藤さんは当時、臨月の妊婦だった。校庭に書かれた大きなSOSを見つけて救助に降りた時、看護師さんから「おなかの赤ちゃんは分からないけれど、今なら、お母さんだけは助かる可能性があります」と告げられた。「どちらも助かってくれ」と願いながら、佐藤さんを病院まで運んだ。

佐藤さんが避難していた学校には、他にも大勢の救助されるべき人たちがいて、中には、足を骨折したお年寄りもいた。「けがでも病気でもない自分が先に運ばれることに対して、『いいのかな』という気持ちでいっぱいでした」と佐藤さんは当時を振り返る。

隊員に「生まれてくる命が優先です」と言われ、乗ってもいいのだ、と安心できた。

次世代への願い

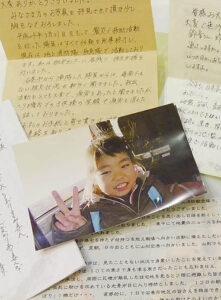

翌日、佐藤さんは無事に出産した。その時生まれた沙苗さんは、現在小学5年生になった。ヘリコプターの音が聞こえると、佐藤さんは沙苗さんと空を見上げ、震災当時のことを話しているという。

沙苗さんは、少しずつあの日のことが理解できるようになってきているが、小学2年生の弟には、怖さをきちんと伝えきれていないと佐藤さんは語る。震災を体験していない世代に対して、どのように記憶を繋いでいくかという課題は簡単に解決できることではない。

「まだ理解することが難しい年かもしれないですが、いざという時に命を守れるようになってほしいので、津波の怖さだけでなく、防災の大切さを教えるようにしています」。最近では、一緒に防災バッグを作るなど、その時その場に応じた逃げ方や身の守り方を、日頃から教えていくことが大事だと考えるようになったそうだ。

伝えることの大切さと難しさについて、西村さんも救助者としての立場から考えさせられることが多いという。東日本大震災の5年後の2016年、西村さんが住む熊本県で、熊本地震が発生した。

西村さんは、東北での救助活動で感じたこと、匂いや風、空気の冷たさなど自分にしかわからないものも含めて、試行錯誤しながら、熊本の人々に伝え続けていたつもりだった。しかし、実際に熊本地震が起きて十分ではなかったと猛省した。

大きな揺れと共に津波警報が発令したのにもかかわらず、沿岸部に住んでいる人たちは数人しか避難していなかったのだ。「『自分の身は自分で守る』ということを、口酸っぱく言い続けていたのに、きちんと伝わっていなかった、と感じました」。西村さんの心はとても傷つき、どうすればいいのか、自分の無力さに悩んだそうだ。

「生まれてくる子どもたちは、震災のことを知りません。ずっと伝え続けていかないと、いつか忘れてしまうのです。私たち人間は、とうてい自然の力には勝つことはできません」

それでも、ひとりでも多くの人の命を守るために、「これはまずい」という五感を働かせられることが大切だと西村さんは語る。

そして、それはひとりの力だけでは難しい。地域の人たちと一緒に考え続けていかなければならない、と話してくれた。

たくさんの悲しみから生まれた希望

佐藤さんも私も、東日本大震災で「ひばり」に救助されるまで、九州はとても遠いところだと思っていたし、熊本とも全く無縁の生活を送っていた。しかし、震災後、西村さんと、交流を重ねるうちに、意識が大きく変わった。

「九州で災害などがあると家族を心配するような思いになります。行ったことのない熊本ですが、今では大好きな場所のひとつです」と佐藤さんは言う。

東日本大震災では、多くの人が大事なものをたくさん失った。辛いことや悲しいことも幾度となく経験し、10年経った今でも「起こらなければよかった」という思いが消えることはない。しかし、西村さん、佐藤さん、私の3人は、東日本大震災がなければ出会うことはなかっただろう。

佐藤さんは、そのことについて、「10年経ってようやく、東日本大震災が、西村さんたちとの出会いをもたらしてくれた、と思えるようになりました」と話す。

佐藤さんは、今回の取材を通して10年ぶりに西村さんと直接話をした。「何度伝えても感謝の気持ちが絶えません。熊本からどんな状況かわからない石巻に来るのは本当に大変なことだったと思います。それでもたくさんの命を助けてくれたことに、今後20年、30年と時が流れても、『あの時はありがとうございました』と伝えたいです」と言う。

ひばりが結んだ東北と熊本の絆。この絆はたくさんの悲しみの中に生まれた希望だ、と私は思う。そして、いつまでもいつまでも大切に繋ぎ続けたい。

2021年9月11日に行われた公開インタビューはこちらから。

第18号 「ひばり」から見た景色

第20号 がまだせ熊本!5年前の恩返し元気を届けに熊本へ

第25号 あの日の妊婦さん みんなで繋いだひとつの苗

取材・文

村松 鈴音(立教大学2年生)